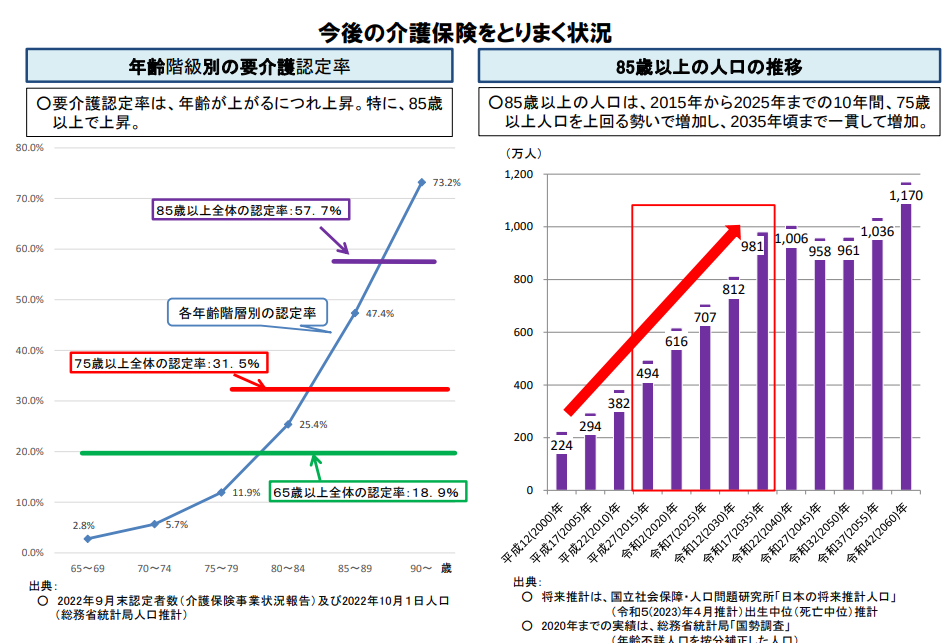

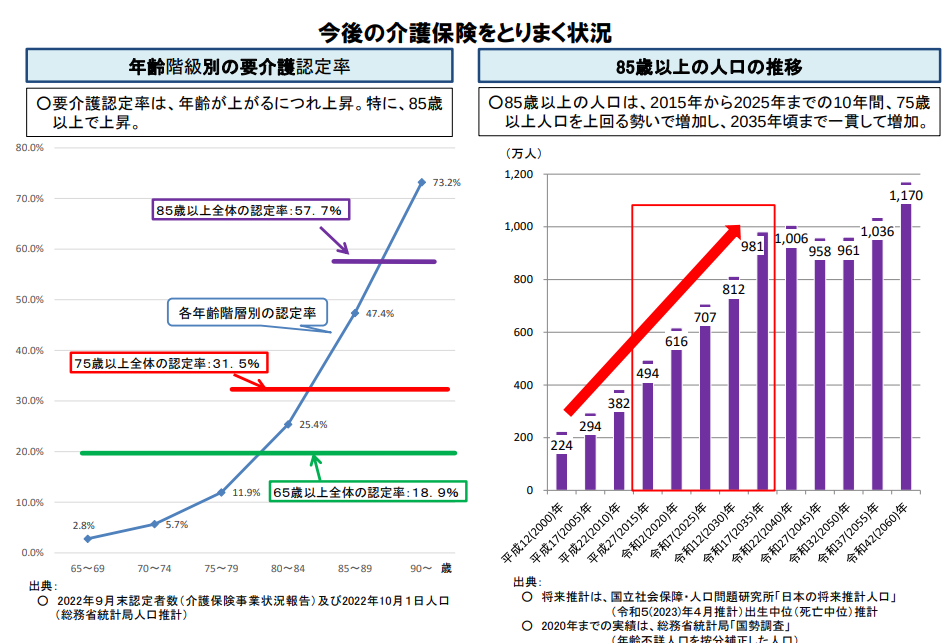

団塊の世代の方々が全て75歳以上となる2025年には75歳以上の人口は全人口の18%となり、2040年には 65歳以上の人口は全人口の35%、 要介護認定者数は2040年頃ピークをむかえ、988万人に達すると推計されています。

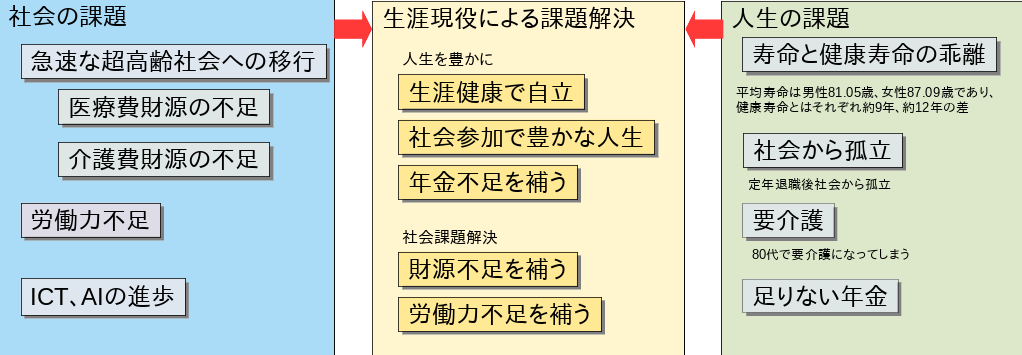

日本では退職後何もしなくなる人が多いのに対し、定年のない欧米では生涯現役の人が多いことがあげられています。

日本でも元気な超高齢者は大方生涯現役で働いています。しかし、90歳を超え更に百歳になっても生涯現役で活躍しているのは大半自営業を継続している方々です。

現在、雇用者が定年退職後新たな環境で生涯現役で活躍する場はほとんどありません。

労働は社会参加になり、心身ともに使い、健康維持に有効です。

生涯現役は心身を活性化し、健康寿命を伸ばし、医療や介護費用を削減します。

前期高齢者の大半は健康ですが、後期高齢者、特に80歳を超えると不健康状態になる人が急増し、要介護になる人の割合が歳とともに増えます。

80歳を超えてもいつまでも健康で要介護にならない為にはどうしたら良いか。その有力な解決策は後期高齢期になっても社会参加と活動を継続することです。

生涯現役のための理想の形態

後期高齢になると体力が年齢とともに低下してきます。個人差はありますが、一般的に前期高齢期までのような体力はありません。

後期高齢になり、更に90歳を超えても健康で要介護にならないことが主目的なので体力に応じて参加し、互いに助け合うシステムになります。

生涯現役を実現する理想の職場は以下のようになると思われます。仕事は請負ではなく、主体的に働く。これはNPO法人らくビットの活動形態でもあります。

超高齢者から若者までの男女が互いに助け合いながら継続して主体的に生涯現役で働ける場

後期高齢者の大半が不健康の現実

年齢が高くなるほど、健康状態は「良くない」と回答した人の割合が高くなっており、80歳以上では男性で3割を超え、女性で約4割となっています(

高齢社会白書(平成5年版))。

要介護認定者の割合は、40歳~64歳では0.4%、65歳~69歳では2.9%ですが、加齢とともに急速に高まり、80歳~84歳では26.2%、85歳以上では60.1%。

2023(令和5)年度末の要介護(要支援)認定者数は約708万人となり、前年度に比べ約2.0%増加しています。公的介護保険制度がスタートした2000(平成12)年度の認定者数約256万人と比べると約2.8倍増加しています。

65歳以上の約5人に1人(19.6%)が要介護認定を受けている。要介護者は、年齢別に見ると80歳以上で増加し、85歳以上で急増しています。

年齢別の認定者数と割合

| 年齢 | 65歳以上の第1号被保険者数 | 要介護(要支援)認定を受けている人 | 割合 |

| 65歳以上70歳未満 | 15,518,033人 | 203,034人 | 約1.3% |

| 80歳以上85歳未満 | 13,812,052人 | 1,562,699人 | 約11.3% |

| 85歳以上 | 6,574,007人 | 3,923,055人 | 約59.7% |

リスキリングで100まで働く生涯現役を目指すリスキリング 100まで働く生涯現役を目指すリスキリング 100歳まで働ける企業 青少年のための科学の祭典 小金井市

これから85歳以上の人口は急速に増加し2040年には1000万人に達し、そのうちの60%が要介護者になると予測されています。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001099975.pdf

病気になったり、要介護者になる人が急増する80歳以上の高齢者の健康をどうするかが課題です。

後期高齢期、80歳以上の高齢者の健康を維持していくための対策

後期高齢期になっても社会参加して活動する(働く)ことです。それには若いときからの準備が必要です。後期高齢期や80歳になってから始めるのでは遅すぎます。

年々退職年齢が上がっています。退職年齢が55歳や60歳のころは退職後に新たな挑戦ができても、退職年齢が上がってくるとそれが難しくなり、(事前の準備なしでは)退職後何もしなくなる人が増えてきます。

退職後の準備は若い時から始める必要があり、50〜60歳になったら退職後の準備としてのリスキリング(学び直し)が勧められます。

退職後の準備としてのリスキリング(学び直し)

リスキリング(学び直し)は世界中で国家事業として進められています。

世界中で国家レベルで進められているリスキリング(学び直し)事例

リスキリング(学び直し)の場として大学、セミナー、オンライン講座、様々な場があります。 日本も国レベルでリスキリング(学び直し)を推進しています。

(

経済産業省:リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業

らくビットはRaspberry Piに関するICT技術や活用を学べるリスキリングの場でもあります(

らくビットの生涯学習でリスキリング)。

100歳まで生涯現役で働ける職場の事例

現在、90歳を超えて100歳まで生涯現役で働ける職場はほとんどありません。以下は数少ない事例

BABA(さいたま市)

100歳まで働けるものづくりの職場」を目指し高齢者でも使えるような抱っこ補助グッズなどの「孫育てグッズ」を作っている。

ブロードエンタープライズ(東大阪市)

100まで継続して働ける雇用制度を導入

らくビットは年齢制限を設けない生涯現役の場です。

働くことが健康寿命に与える影響

働くことは、健康寿命を伸ばす上で様々なメリットがあります。仕事を通じて社会とのつながりを保ち、身体活動や認知機能の維持に繋がり、経済的な自立を促すことで生活の質を向上させることが期待できます。

社会参加による健康維持

仕事をすることで、社会とのつながりを維持し、孤立を防ぐことができます。

身体活動による健康維持

知的活動による健康維持

高齢者の就労支援の形態

シルバー人材センター

自治体や一般市民からの仕事の依頼を受け、その都度登録者(個人やグループ)が請け負う。一部手芸品制作販売など自主的な取り組みもしています。

スキマ型就労システム

スキマ型就労システムは、1日単位や数時間単位など、短時間・短期間の就労を可能にするシステムです。

スキマバイトアプリのおすすめ人気ランキング2025年

モザイク型型就労システム

GBER(ジーバー)(Gathering Brisk Elderly in the Region)

地域コミュニティーの中で仕事の発注と仕事を請け負う参加者の調整するITシステム

多世代交流型生涯現役システム

BABAやらくビットでやっているような若者から高齢者まで参加する相互扶助型生涯現役の場

仕事は請負ではなく、参加者同志が主体的に考え作ります。

超高齢者が働ける

真の生涯現役のシステムとしては、

同じ場所で継続して週に何回か参加し、若人たちと交流しながら働けること

が理想です。